[Crítica] Titane dá luz aos monstros que precisamos no futuro

O carro derrapa e bate, a cabeça da criança explode contra o vidro e algo vermelho esparrama-se no acostamento. Não é sangue, são os pedaços da lanterna traseira do veículo. Mas se a menina está ferida, por que é o carro quem sangra? Titane, novo filme de Julia Ducournau (Raw, 2016), carrega essa obsessão com a continuidade do corpo através da máquina. Não como fetiche, nem para promover cenas de horror corporal gratuitas. A ideia é mexer no vespeiro e questionar: o que é orgânico, natural, e o que é dispositivo, aparelho construído para intermediar nossa relação com o mundo? Mas calma! Se você acha que esse questionamento traz um ar muito acadêmico, fica tranquile, Ducournau tem pouquíssimo interesse em responder a esta ou qualquer outra pergunta. Muito pelo contrário, ela entende que procurar por respostas é o mesmo que buscar por estabilidade e conforto, e essas definitivamente são coisas que não combinam com Titane.

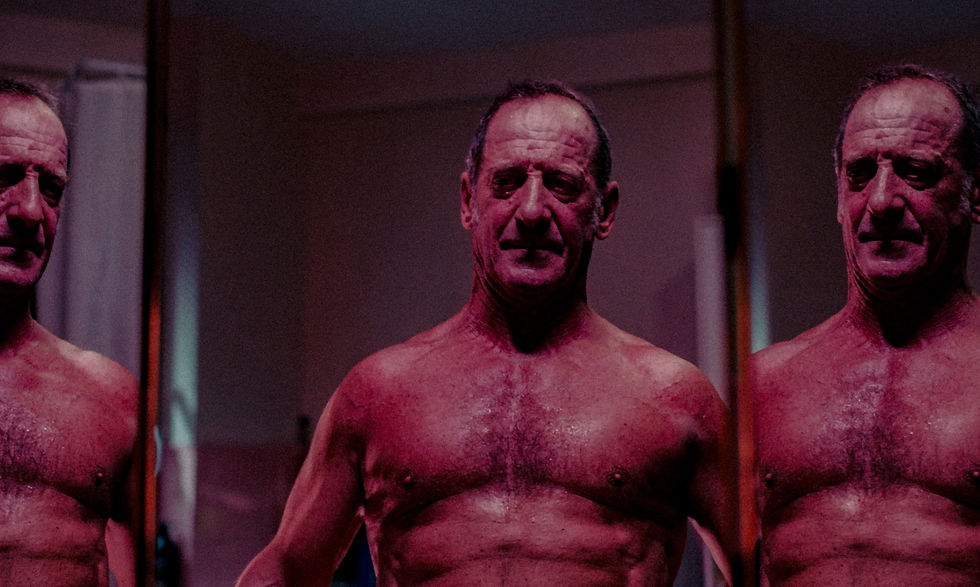

É até complicado escrever uma sinopse para o filme, já que ele apresenta novas premissas inusitadas a cada cena, mas dá pra dizer o seguinte: a garota no acidente sobrevive, mas acaba precisando implantar uma placa de titânio na cabeça. Uma vez adulta, Alexia (Agathe Rousselle) torna-se dançarina numa exposição de carros, na qual performa sobre o capô de um Cadillac. Isso até que, certa noite, depois de transar com o veículo e cometer uma série de crimes, ela precisa fugir, indo parar sob os cuidados do bombeiro Vincent (Vincent Lindon), que acredita que Alexia é seu filho, desaparecido há muitos anos.

Confuso, né? Mas é sobre isso, e tá tudo bem. Pois, se a pretensão do roteiro é questionar estruturas que prendem os nossos corpos, nada mais natural do que começar sacudindo a própria estrutura do filme — lembrando que o arco clássico e a maior parte das regrinhas de linguagem e ritmo foram conceitos estabelecidos e exportados durante a vigência do Código Hays, com suas proibições acerca de sexo, raça e credo, além do moralismo cristão, branco e estadunidense. Ou seja, a existência queer nunca foi levada em conta nesses modos tradicionais de se contar uma história, então o filme se divorcia deles. E quando Alexia abraça e beija um carro, logo depois da cirurgiã alertar seus pais para que observem se a garota vai apresentar “funções motoras normais”, Ducournau já insinua: nada aqui vai operar dentro da “normalidade”.

Zero surpresas, portanto, que a cineasta escolha o carro como figura central na jornada da protagonista. Não é de hoje que os automóveis estão intrinsecamente ligados à ideia de masculinidade e, portanto, ligados a toda concepção conservadora de família e sexo. Tanto é que Titane está longe de ser o primeiro filme a identificar e brincar com isso; vem à cabeça Crash: Estranhos Prazeres (1996), baseado no livro de J.G. Ballard sobre um grupo de pessoas com tesão em acidentes de carro; o brasileiro Carro Rei (2021), com tensionamentos próprios sobre a ligação do automóvel com questões políticas; e, mesmo que de forma completamente involuntária, a franquia Velozes & Furiosos.

Mas como é que o carro tornou-se um conceito tão poderoso? É só uma máquina, não é? Não. O carro é um intermediário do corpo com o mundo moderno, o que nos leva a pensar nos motoristas e passageiros como ciborgues. É O QUÊ?! Exato, ciborgues. Na cultura popular, o ciborgue é aquele personagem meio ser-vivo, meio máquina. Mas na teoria, um ciborgue é qualquer corpo orgânico que depende de algum aparelho ou dispositivo para intermediar sua relação com o resto do mundo. Aí cabe se questionar: você seria você, hoje, sem usar nenhum tipo de veículo, celular ou computador? Se a resposta é não, você também se inclui nessa definição. E se o carro, uma das principais máquinas intermediárias do mundo moderno, está tão fortemente associado a um gênero sexual, então é parte lógica de uma vontade queer querer apropriar-se dessa máquina.

Posso estar viajando na maionese? Posso, mas a própria Ducournau traz para a protagonista de Titane fortes indícios de ciborguização, e nem estou falando de como ela costura Alexia com o Cadillac, que aos olhos do público majoritariamente masculino da exposição de carros, são uma coisa só: objeto de desejo, troféu de poder. Quando termina sua dança, a moça é seguida pelos fãs do carro; eles querem fotos, autógrafos, como se ela fosse a própria marca em carne e osso. Entretanto, aqui me refiro mais às sutilezas (se é que o filme tem alguma), como o palito de prender cabelo e a fita que Alexia usa para esconder os seios. Ferramentas extra-corpo que lhe permitem interagir e sobreviver naquele mundo, seja para defender-se, atacar ou adequar-se em relação ao gênero masculino — que, em certo momento, penetrado pela “arma feminina”, convulsiona e ejacula um vômito branco sobre ela, como se fosse um pênis em forma de homem.

E como ciborgue, Alexia ocupa um espaço tradicional na cultura popular como monstro. Basta pensar em exemplos como o RoboCop (1987), a Major de Ghost in the Shell (1995) ou Darth Vader em Star Wars, figuras enjeitadas, monstrificadas, sejam heróis ou vilões. E para nós, pessoas queer, assumir o papel de monstro já é tradição reconhecida no cinema pelo menos desde que James Whale (viadíssimo) decidiu dar carisma e sensibilidade a sua versão icônica do Monstro de Frankenstein. Assim como os monstros, trazemos assombro, instabilidade e dúvida para a família tradicional, então não há motivos para rejeitar este papel. Pegando algo que a própria Julia Ducournau fala sobre seus filmes: buscamos a emancipação através da monstruosidade.

E se os carros são esta máquina com gênero, classe, cor e credo pré-definidos, cabe a nós monstrificá-los. Vamos nos apropriar de seus aparelhos e veículos, faremos de nossos corpos ferramentas sem as quais não será possível interagir com o futuro. A próxima fase da ciborguização é queer. Porque quando falamos em queer não é apenas sobre representação LGBTQIA+ positiva, e muito menos sobre assimilacionismo; provar que podemos viver suas histórias, compartilhar seus costumes, andar nos seus carros. Queer é reconhecer que essa estrutura rígida de metal frio não dá lugar aos nossos anseios e vivências, pelo contrário, nos consome e queima como combustível — e o motor austero e heteronormativo segue rodando em ponto morto. O jeito é quebrar esse motor, chutar os pistões, desmanchar o chassi e absorver tudo na forma de uma pasta fumegante e incandescente. O metal que se adeque a nossa carne, aos nossos ossos. Seremos um. Só assim poderemos gestar uma próxima geração que não mais terá medo do aço, pois ele será parte da sua coluna vertebral. Monstruoso bebê, com certeza, mas não se preocupe, nada de tochas e forcados dessa vez, elu vai sobreviver, elu é forte. Sim, seu corpo será feito de carne, mas também será feito de titânio.

TITANE

2021 | FRANÇA, BÉLGICA | 108 minutos

Direção: Julia Ducournau

Roteiro: Julia Ducournau, Jacques Akchoti e Simonetta Greggio

Elenco: Agathe Rousselle, Vincent Lindon, Garance Marillier, Myriem Akheddiou e Laïs Salameh

Comments